Fichen, Pegasus und Google. Überwachung in der Schweiz ist schon lange ein Thema und aktueller denn je.

Der Bund überwacht uns alle

Neben multinationalen Konzernen sammelt auch der Bund massenweise Daten. Das hat eine Reportage des Online-Magazins Republik zu Beginn dieses Jahres aufgedeckt. Obwohl der Bundesrat 2016 noch das Gegenteil behauptet hat, überwacht der Bundesnachrichtendienst (BND) mithilfe der Kabelaufklärung einen Grossteil des Schweizer Datenverkehrs. Auch wenn nicht gleich alles ersichtlich ist, wird nach spezifischen Begriffen gefiltert und mithilfe der Telekommunikationsunternehmen (Swisscom, Sunrise usw.) auch regelmässig Standortdaten gespeichert. Diese Daten werden dann teilweise noch jahrelang aufbewahrt. Bei stärkeren Verdachtsfällen können auch Staatstrojaner wie die israelische Spyware Pegasus eingesetzt werden um Geräte vollständig zu überwachen. Die Schweiz ist also ein Überwachungsstaat oder bewegt sich zumindest in diese Richtung.

Gefahr durch Werbedaten

Doch nicht nur die staatliche Überwachung sondern auch das Datentracking und -sammeln durch Konzerne ist in der Schweiz ein Problem. Eine SRF-Reportage zeigt, wie man von offiziellen Datenhändlern Standortdaten von Schweizer*innen erwerben kann. Diese für Werbezwecke gedachten Daten könnten auch von Stalkern, Kriminellen und fremden Geheimdiensten missbraucht werden. Dass unser Umgang mit Daten auch eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellt, zeigt die Reportage ebenfalls: Mit dabei waren unter anderen Daten von Geräten innerhalb der Hauptzentrale des Schweizer Nachrichtendienstes NDB, des AKWs Gösgen und sogar im Bundeshaus.

Der Fichenskandal und der Schweizer Schnüffelstaat

Nachdem die Bundesrätin Elisabeth Kopp 1989 nach einem Finanzeklat zurücktreten musste, stoss man bei Untersuchungen auf einen noch viel grösseren Skandal. Die «politische Polizei» der Bundesstaatsanwaltschaft sammelte in Form von Akten, den sogenannten Fichen, Informationen zu 800'000 Personen und 100'000 Organisationen und überwachte diese. Davon betroffen waren besonders Ausländer*innen, Linke, Politiker*innen, Gewerkschafter*innen und Kriminelle. Von diesen Menschen befürchtete man, dass sie eine Gefahr für die Schweiz darstellten oder im Falle einer sowjetischen Invasion zur Staatsverräterin würden. Dafür konnte man Terrorist*in sein, aber auch einfach eine kommunistische Zeitung abonniert haben. Die Schweiz wurde anschliessend oft als Schnüffelstaat bezeichnet.

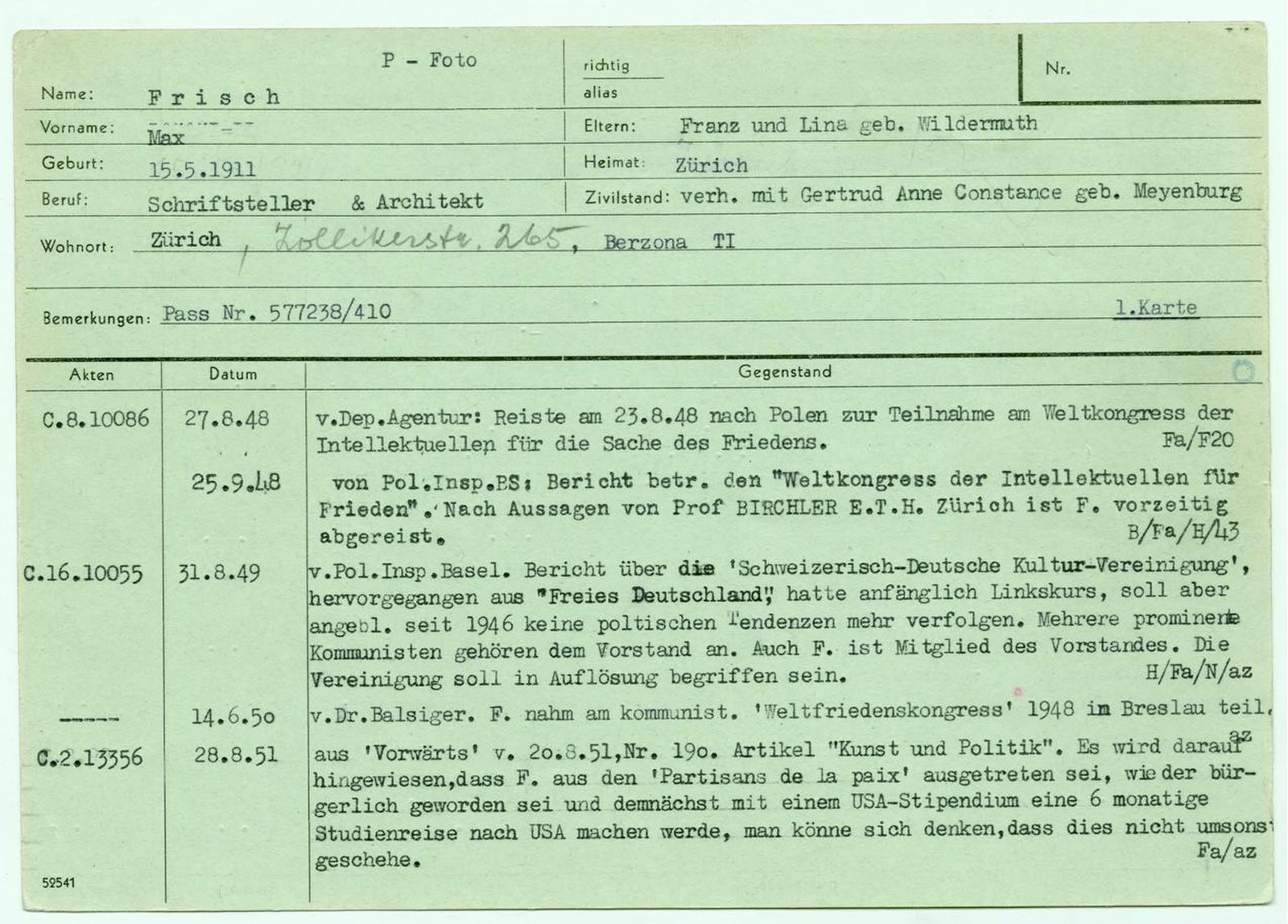

Fiche vom Schweizer Autor Max Frisch (Bild: Schweizerisches Bundesarchiv)

Linke Aktivist*innen und Minderheiten sind besonders betroffen

Wie bereits beim Fichenskandal sind auch heute besonders Personen aus einem politischen Millieu betroffen. Gerade linke Aktivist*innen sind werden staatlich überwacht, während rechte Parteien eher eine Nähe zu Law & Order aufweisen. Die sogenannten «Chilling Effects» sind schwer nachzuweisen, besagen aber, dass die politische Teilnahme und Meinungsäusserung leidet, wenn wir fühlen, dass der Staat uns immer zuhören kann. Das ist aber essenziell für unsere Demokratie und für Aktivist*innen, die von Transparenz abhängig sind und sowieso schon überwacht werden.

Auch marginalisierte Gruppen sind unverhältnismässig von Überwachung betroffen. Gerade Menschen mit Migrationshintergrund werden stärker kontrolliert und die LGBTQIA+-Community leidet unter starker Repression und Hate Speech im Netz. Die zusätzliche Überwachung führt zu einem Gefühl von Unsicherheit und verhindert so gesellschaftliche Akzeptanz, beispielsweise durch Outings.

Es braucht ein Umdenken und eine Abkehr vom Sicherheitsargument. Überwachung ist nicht Sicherheit. Überwachung ist Repression.

Lukas Hess, Experte für digitale Überwachung

Dieses Klima entsteht durch den Glauben, dass mehr Überwachung auch zu mehr Sicherheit führt. Die empirische Wissenschaft zeigt allerdings das Gegenteil. So führt stärkere Kontrolle in einzelnen Stadteilen der USA beispielsweise zu mehr, statt weniger Kriminalität.

Wie – und ob – du dich vor Überwachung schützen kannst

Es gibt verschiedene Methoden um dich von dieser Überwachung zu schützen, aber Achtung – Keine davon verhindert die Überwachung komplett. Zum Einen gibt es technische Lösungen wie verschlüsselte Messengerdienste, VPN‘s, alternative Plattformen oder den TOR-Browser. Diese können besonders kombiniert miteinander sehr effektiv sein. Die Situation wechselt jedoch ständig und weniger technikaffine Menschen werden hier oft ausgeschlossen. Andere Ansätze können sein, weniger von sich zu posten, Plattformen zu vermeiden oder das Handy zuhause zu lassen. Wie stark du dich hier einschränken willst, ist aber dir überlassen. Sicher ist, dass das Problem nicht bei dir, sondern in der Politik gelöst werden muss. Es braucht ein Umdenken vom Gedanken, dass mehr Überwachung zu mehr Sicherheit führt und stärkere Regeln für Konzerne.

Ein guter Grundsatz findet sich im sogenannten «Threat Modeling». Hierbei akzeptiert man, dass man sich alle Gefahren verhindern kann. Man überlegt sich wovor man sich besonders schützen will und trifft die nötigen Massnahmen dafür.

Wir leben momentan in einem Überwachungsstaat, in dem Daten zwischen den verschiedenen Akteuren sehr breit geteilt und ausgetauscht werden. Das ist ein gigantisches Problem.

Lukas Hess, Experte für digitale Überwachung

Die ganze Sendung inlusive Interview mit Lukas Hess, Experte für digitale und politische Überwachung und seinen Tipps kannst du hier nachhören: